Absorción digestiva de aminoácidos de cerdos Ibéricos en comparación con cerdos mejorados

La información sobre las necesidades de nutrientes en el cerdo Ibérico es escasa comparada con la existente para razas mejoradas y a menudo se ha estimado a partir de las de razas modernas, incluso cuando presentan notables diferencias fisiológicas y metabólicas (menor tasa de crecimiento, de depósito de proteína, etc.). En la Estación Experimental del Zaidín (CSIC) se han llevado a cabo durante los últimos 25 años distintas líneas de investigación para, a partir de la caracterización fisiológica y metabólica del cerdo Ibérico, dilucidar sus necesidades nutricionales. Este artículo se centra en la absorción gastrointestinal de aminoácidos en el cerdo Ibérico en comparación con una raza mejorada (Landrace).

El tracto gastrointestinal está constituido por un sistema de órganos que entra en contacto con el alimento tras la ingestión de éste y es responsable de su digestión y absorción de los nutrientes resultantes. Por tanto, es interesante estudiar las posibles diferencias en la capacidad de absorción de aminoácidos (productos de la digestión de las proteínas) entre razas porcinas autóctonas y convencionales, de las que la Ibérica y la Landrace, respectivamente, constituyen un claro ejemplo.

La determinación de la proporción de cada aminoácido de la proteína de la dieta ingerida que es absorbida (absorción fraccional) puede diferir entre razas tan distintas como los cerdos Ibéricos y Landrace. Esta información podría utilizarse para establecer recomendaciones de suplementación de las dietas con aminoácidos para cerdos Ibéricos (y landrace) y así optimizar su crecimiento.

Como es bien sabido, el cerdo Ibérico (Sus mediterraneus) es una raza autóctona que prospera en el bosque mediterráneo del suroeste de la Península Ibérica (España y Portugal) consumiendo bellotas (1.3-6 kg de materia seca/día; Rodríguez-Estévez y col., 2009) de roble, alcornoque y principalmente de encina, complementadas con pasto. Este tipo de alimentación (y manejo del animal) proporciona productos de propiedades organolépticas excepcionales (López-Bote, 1998).

Existe un interés creciente por los sistemas de producción semi-extensivos o extensivos, donde el uso eficiente de los recursos alimentarios constituye un factor clave para la sostenibilidad y el bienestar animal. En estos sistemas es el propio animal quien cosecha su alimento, lo que le hace junto a sus características genéticas estar muy bien adaptado al medio y a lo que éste le ofrece.

Con un buen manejo, la conservación del medioambiente y la producción animal van de la mano. Las zonas mediterráneas se caracterizan por ambientes estacionales con marcadas fluctuaciones en la abundancia de recursos alimentarios con períodos de sequía y periodos relativamente breves de producción de forraje. Actualmente hay un debate sobre la competición de sistemas ganaderos frente a la producción de alimentos de origen no animal para el consumo humano debido a la cantidad de tierra agrícola usada para producir alimentos destinados a la ganadería (Mottet y col., 2017).

Sin embargo, en tierras marginalmente productivas que no pueden producir cultivos rentables para el consumo humano directo puede ser muy beneficioso utilizar el pastoreo. Los animales actuarían como amortiguadores tróficos entre las personas y el medioambiente, utilizándose a los mamíferos para cosechar, convertir y almacenar biomasa vegetal (Ewel, 1999). Hay tierras que sólo pueden ofrecer ganadería semi-extensiva o extensiva como fuente de rentabilidad utilizando animales bien adaptados a las condiciones ambientales, y esto es justo lo que sucede con el cerdo Ibérico.

El ciclo productivo del cerdo Ibérico se orienta hacia un periodo final de pastoreo/engorde en la dehesa denominado montanera. Hoy en día, el ciclo productivo sigue un sistema semi-extensivo que ofrece alimento compuesto equilibrado desde el destete hasta aproximadamente 100 kg de peso corporal para posteriormente ser engordados en otoño e invierno al aire libre en la dehesa hasta los 160 kg de peso.

Además, la mayoría de los cerdos Ibéricos se crían en intensivo con una dieta equilibrada estándar durante todo el período productivo, ya que la carga ganadera en montanera es muy baja, lo que limita el número de cerdos en condiciones extensivas. La información sobre las necesidades nutricionales del cerdo Ibérico en comparación con las razas modernas es escasa, aunque existen evidencias, como ya se ha mencionado anteriormente, de que tienen características fisiológicas y metabólicas distintas (Fernández-Fígares y col., 2007; Nieto y col., 2012).

El tracto gastrointestinal tiene un gasto de energía y de síntesis de proteína en el organismo desproporcionados respecto a su tamaño (peso). Estos efectos son proporcionalmente mayores en razas como la Ibérica en que los tejidos esplácnicos (tracto gastrointestinal más hígado) suponen un mayor peso relativo que en razas mejoradas como la Landrace (Rivera-Ferre y col., 2005).

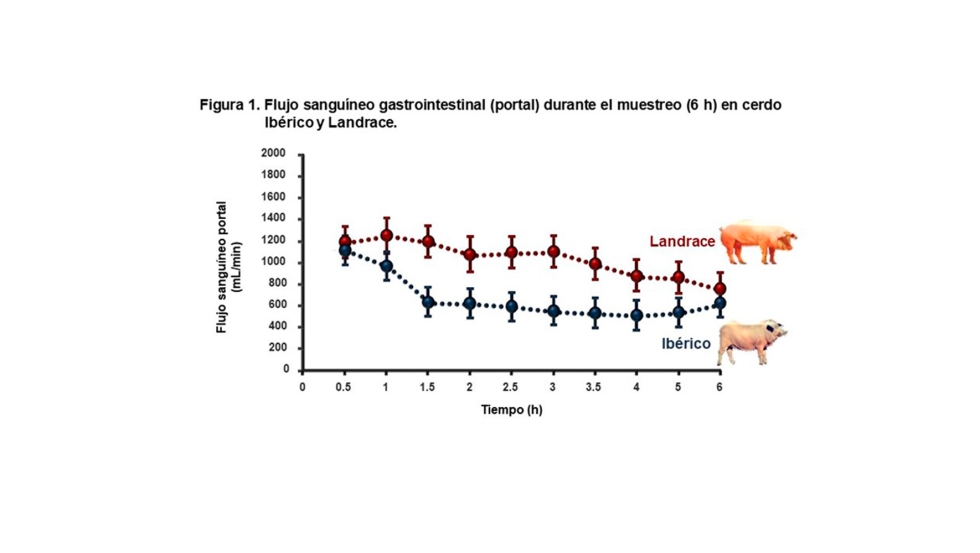

Paradójicamente, se ha determinado que la contribución del tracto gastrointestinal al gasto energético es menor en los cerdos Ibéricos que en los Landrace (Rodríguez-López y col., 2010) tal vez debido al mayor hematocrito de los cerdos Ibéricos (lo que proporcionaría una mayor capacidad de transporte de oxígeno a las células) respecto a los blancos. Podría especularse que este hecho les permitiría disminuir el flujo sanguíneo portal (figura 1) para mantener el aporte de oxígeno a los tejidos digestivos aunque a costa de un menor aporte de nutrientes a los tejidos del resto del organismo lo que podría, al menos en parte, explicar el por qué de su menor velocidad de crecimiento.

En el crecimiento, el cerdo Ibérico tiene una capacidad reducida de retener proteína corporal en comparación con las razas magras (Nieto y col., 2012), con tasas de síntesis y degradación de proteína en todo el cuerpo más bajas en los cerdos Ibéricos que en los Landrace cuando se les suministraba una dieta óptima en aminoácidos (Rivera-Ferre y col., 2010). Sorprendentemente, la síntesis de proteína fraccional muscular fue mayor en primerizas Ibéricas que en las Landrace (Rivera-Ferre y col., 2006) aunque los músculos fueron más pequeños en las primeras, lo que indicaba tanto una mayor tasa de degradación proteica en los músculos como en el coste energético del crecimiento de éstos.

La información existente sobre las características digestivas del cerdo Ibérico en comparación con las razas mejoradas es controvertida. La digestibilidad post destete del nitrógeno fue menor en los cerdos Ibéricos en comparación con los Landrace (Rivera-Ferre y col., 2006) aunque la digestibilidad de la proteína bruta en el tracto total no difirió entre los lechones de ambas razas (Freeire y col., 2003).

En otros estudios se obtuvo menor digestibilidad del nitrógeno dietético en los cerdos Ibéricos que en los Landrace a los 30 kg de peso, aunque estas diferencias desaparecieron a los 80 kg (Barea et al., 2011). Aunque se ha medido la digestibilidad ileal de aminoácidos en cerdos Ibéricos (Nieto y col., 2002; García-Valverde y col., 2007) la información disponible sobre la absorción gastrointestinal de los mismos es muy escasa (Lachica y col., 2018). Una capacidad diferencial de absorción y/o uso de aminoácidos por el tracto gastrointestinal implicaría cantidades divergentes de nutrientes disponibles para los tejidos periféricos (músculo, cerebro, etc.).

Nuevamente, hay muy poca información disponible en la literatura que relacione la capacidad de absorción de aminoácidos en razas nativas y modernas, lo que sería un buen enfoque para evaluar la biodisponibilidad de aminoácidos. Las diferencias en absorción y utilización gastrointestinal de aminoácidos podrían explicar al menos de forma parcial la menor tasa de crecimiento en el cerdo ibérico en comparación con las razas mejoradas.

A propósito de un estudio

Se utilizaron seis cerdos Ibéricos puros y seis Landrace alojados individualmente y con alimentación restringida por encima de las necesidades de mantenimiento (2.4 x energía metabolizable de mantenimiento (444 kJ/kg0.75 peso vivo/día; NRC, 1998)) con una dieta estándar apropiada para el Ibérico (145 g proteína bruta/kg materia seca y 14.3 MJ energía metabolizable/kg materia seca; Nieto y col., 2002) se les alimentaba a las 09:00 (la cuarta parte de la ración) y 15:00 h (el resto de la ración).

A los cerdos se les colocaron quirúrgicamente tres catéteres según el procedimiento de Rodríguez-López y col. (2013): en la arteria carótida y vena porta para un muestreo sanguíneo simultáneo, y en la vena ileal para la infusión de ácido para-aminohipúrico (que se utiliza como marcador) para determinar el flujo sanguíneo portal.

Una vez recuperados de la cirugía se muestreó sangre durante seis horas después de ingerir un cuarto de la ración diaria. En el plasma portal y arterial se analizaron los aminoácidos libres (mediante HPLC) y el ácido para-aminohipúrico para calcular el flujo plasmático portal y la aparición neta portal de aminoácidos. La absorción fraccional de cada aminoácido o lo que es lo mismo, qué proporción de cada aminoácido ingerido aparece en la vena porta, se calculó como la relación absorción neta portal de aminoácidos/aminoácidos ingeridos durante las seis horas postprandiales. Los datos fueron agrupados y analizados según un ANOVA de una vía. Las diferencias fueron consideradas significativas cuando p < 0.05.

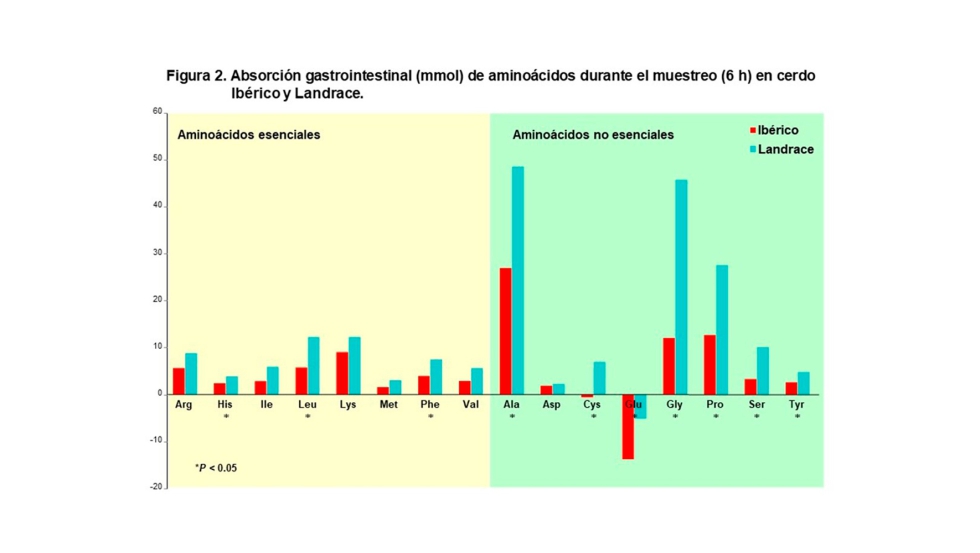

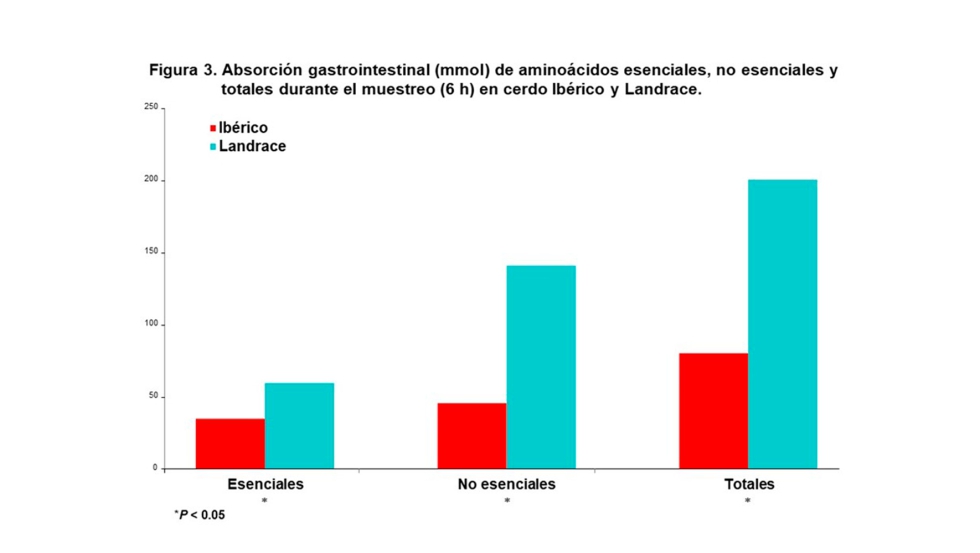

La absorción gastrointestinal de los aminoácidos estudiados se muestra en las figuras 2 y 3. Fue negativa para el ácido glutámico en ambas razas y sólo en los cerdos Ibéricos para la cisteína. En todos los casos fue inferior en cerdos Ibéricos que en Landrace, siendo 42, 68 y 60% menor para la suma de aminoácidos esenciales, la suma de aminoácidos no esenciales y la suma de aminoácidos totales, respectivamente.

Stoll y col. (1998) obtuvieron en cerdos lactantes de raza mejorada que 64% de la proteína ingerida aparecía como aminoácidos libres en la porta, concluyendo que la tercera parte de los aminoácidos esenciales eran consumidos por el intestino. Yin y col. (2010) obtuvieron un valor similar (69%) en cerdos de 25 kg de peso corporal alimentados con una dieta estándar. En cerdo Ibérico alimentado con bellota Lachica y col. (2018) obtuvieron un valor similar de absorción fraccional (50%).

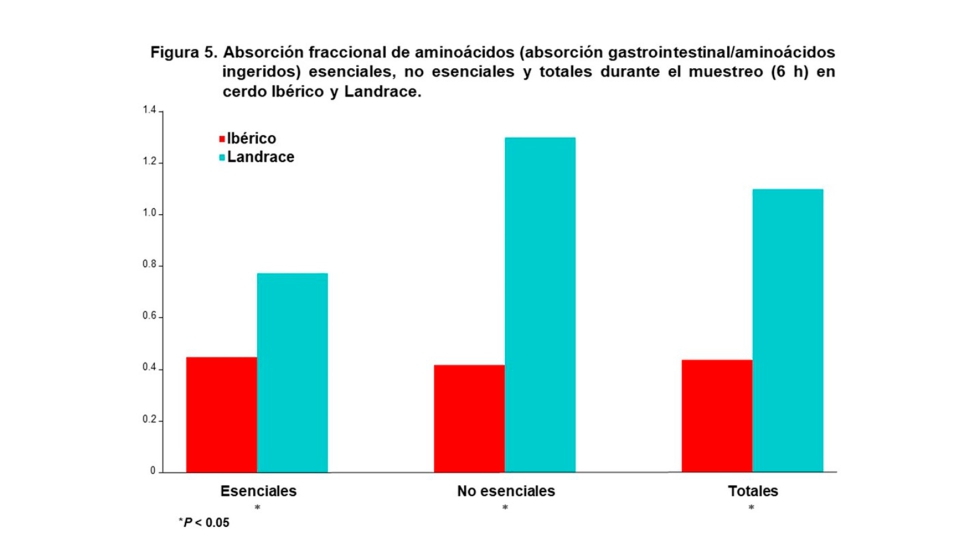

En este estudio el valor obtenido fue 44 y 110% para cerdo Ibérico y Landrace, respectivamente; el valor superior en el caso del Landrace implicaría una mayor provisión de aminoácidos al hígado vía porta para los tejidos periféricos, precursores de la proteína muscular, lo que haría que el Landrace tuviese una mayor eficiencia en la utilización y retención del nitrógeno dietético.

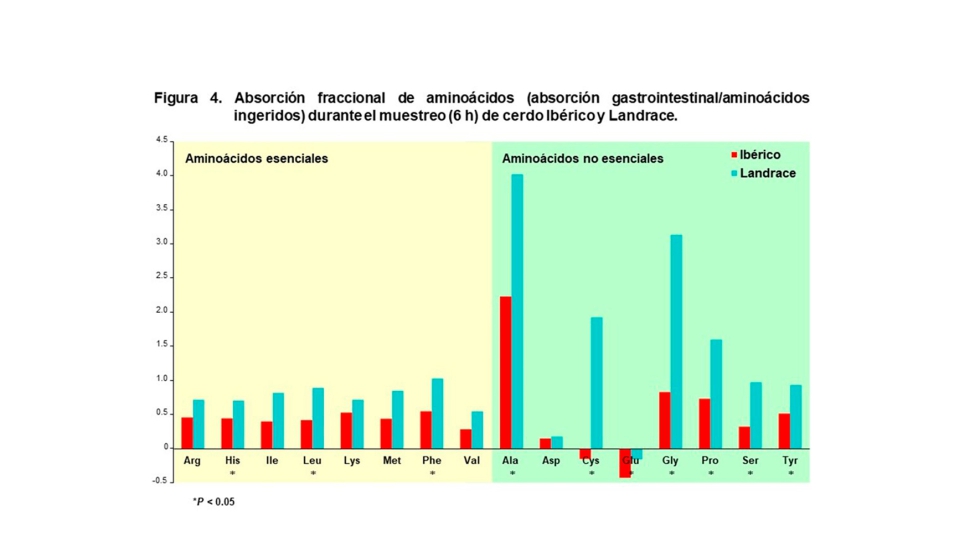

Una relación aminoácidos absorbidos/aminoácidos ingeridos (figuras 4 y 5) mayor a uno probablemente implica una síntesis neta del aminoácido en el intestino o una reducción en el metabolismo intestinal (Yen y col., 2004). Se produjo un incremento (151%; p < 0.05) en la absorción gastrointestinal de aminoácidos en cerdo Landrace cuando se comparó con el Ibérico. Este incremento fue acompañado por un aumento en el consumo de oxígeno por parte del tracto gastrointestinal del 35% (Gónzalez-Valero y col., 2016) lo que indicaría, junto con lo mencionado anteriormente, un aumento en la síntesis de aminoácidos en detrimento del catabolismo de aminoácidos por parte del intestino, principalmente. En cerdos bien alimentados, los aminoácidos esenciales pueden ser una importante fuente de energía para la mucosa del intestino delgado (Stoll y col., 1998).

La absorción gastrointestinal es relativamente baja para la metionina, pudiéndose considerar como aminoácido limitante para el depósito intestinal de proteína (Stoll y col., 1998; Lachica y col., 2018). Este consumo de aminoácidos por el intestino podría indicar síntesis de proteína (Rérat, 1993). El incremento (80%; p < 0.05) de absorción gastrointestinal de alanina en los cerdos Landrace respecto a los Ibéricos es más que notable seguramente debido a un incremento de la síntesis neta de la misma por el tejido intestinal (Stoll y col., 1998).

La síntesis de alanina procede del metabolismo del ácido glutámico y la glutamina y, probablemente, también del metabolismo de los aminoácidos ramificados y el piruvato (Rérat, 1993). La absorción gastrointestinal y la absorción fraccional de la alanina y la glicina (este último sólo para los cerdos Landrace) fue alta, lo que también fue observado por otros autores (Lenis y col., 1996; Lachica y col., 2018). En la misma línea Yin y col. (2010) encontraron que el intestino delgado sintetiza de novo y libera grandes cantidades de alanina, citrulina y prolina.

El ácido glutámico y la glutamina son aminoácidos muy importantes en el suministro de energía al epitelio intestinal (Stoll y col., 1998), dependiendo su concentración del balance entre su síntesis y degradación. El intestino es el único órgano donde tanto el ácido glutámico como la glutamina son precursores para la síntesis de prolina (Watford, 2008). En cerdo Ibérico, Lachica y col. (2018) encontraron también valores negativos de absorción gastrointestinal para el ácido glutámico. La absorción de cisteína dietética es muy limitada en cerdos jóvenes (inferior al 20% de la ingestión), lo que implica un uso masivo por parte del intestino en las primeras etapas de crecimiento (Stoll y col., 1998), si bien, este hecho sólo ocurrió en el cerdo Ibérico y no en Landrace.

Las bacterias en el lumen del intestino delgado usan activamente aminoácidos para la síntesis proteica y para obtener energía (Dai y col., 2010), lo que puede explicar los valores negativos de absorción gastrointestinal respecto a los aminoácidos ingeridos (Stoll y col., 1998) o su utilización para síntesis de proteína intestinal. Rérat (1993) señaló la existencia de un “factor tiempo” en la relación entre el uso digestivo y metabólico de los nutrientes.

En conclusión, la absorción fraccional (y absorción gastrointestinal) de aminoácidos en los cerdos Ibéricos fue menor que en los Landrace. Las estrategias para complementar la dieta con aminoácidos que utiliza preferentemente el sistema gastrointestinal pueden mejorar el rendimiento de los cerdos, por lo que podría recomendarse la suplementación con ciertos aminoácidos durante el período productivo en cerdos en general, y en el ibérico en particular.

La complejidad para explicar las diferencias metabólicas entre el Ibérico y las razas mejoradas es mucha y no hay otra forma que persistir en los estudios que “desenreden la madeja”, estudios que no harán por razones obvias universidades y centros de investigación de otros países. La apuesta por la inversión en investigación de las instituciones españolas pertinentes se antoja fundamental.