Incorporación de ensilados y posbióticos en la alimentación de cerdas ibéricas

López-Gallego, F.1; García-Jiménez, W.L.2; Simón, I.1; Blanco, J.1; Cerrato, R.1; Fernández-Llario, P1; López de los Santos, A.3 y Silvero, D.3

1Centro Investigaciones Científicas y Tecnológicas de Extremadura (CICYTEX). A-5, km 372, 06187 Guadajira, Badajoz.; 2Innovación en Gestión y Conservación de Ingulados S.L. C/ Miguel Servet 11-13. Parque Empresarial Mejostilla, 10004 Cáceres; 3Solano Veterinaria y Nutrición S.L. C/ del Palo, 12. 06800 Mérida, Badajoz. (fermin.lopez@juntaex.es)

31/10/2023En este estudio, realizado en cerdas ibéricas, se ha valorado en distintos parámetros sanitarios y productivos, el efecto de la inclusión de ensilado de pulpa de tomate y de girasol alto oleico (Ds) suplementando el pienso convencional testigo (Di) o de la incorporación en dicho pienso de un posbiótico (Dp) diseñado para la especie porcina (Ingubal Swine®, 2kg/Tm).

El mismo nivel inter-grupo de consumo diario promedio del ciclo productivo de piensos bases (1.57 kg MS/cerda, d) y de ensilados en el lote Ds (1.94 kg MS/cerda, d), conlleva un diferencial de coste de alimentación en Dp (+4%) y en Ds (+15%), respecto a la dieta control Di (0.743 € MS/cerda, d). En esta línea, se observó diferencias significativas en el peso de las cerdas entre lotes, a los 30 días de gestación (p=0.002) y al destete a 30 días posparto (p=0.004), con mejoras respectivas del +18% y +22% en la dieta con silo de tomate (Ds) y del +10% y +12% en la dieta con posbiótico (Dp). Ambos lotes experimentales recuperan al final del ciclo productivo su peso de inicio, quedando por debajo en el lote control.

Sobre esos mismos niveles de consumo inter-grupal de pienso base, según las fases del ciclo productivo de las cerdas, la complementación con ensilados en un ajuste isoproteico del consumo diario de MS plantea un rango de posible reducción de pienso base de hasta el 50% al complementarlo con ensilados, equivalente a una disminución hasta el 40% del coste diario de alimentación ponderado en el ciclo completo (0.45 €/cerda, d).

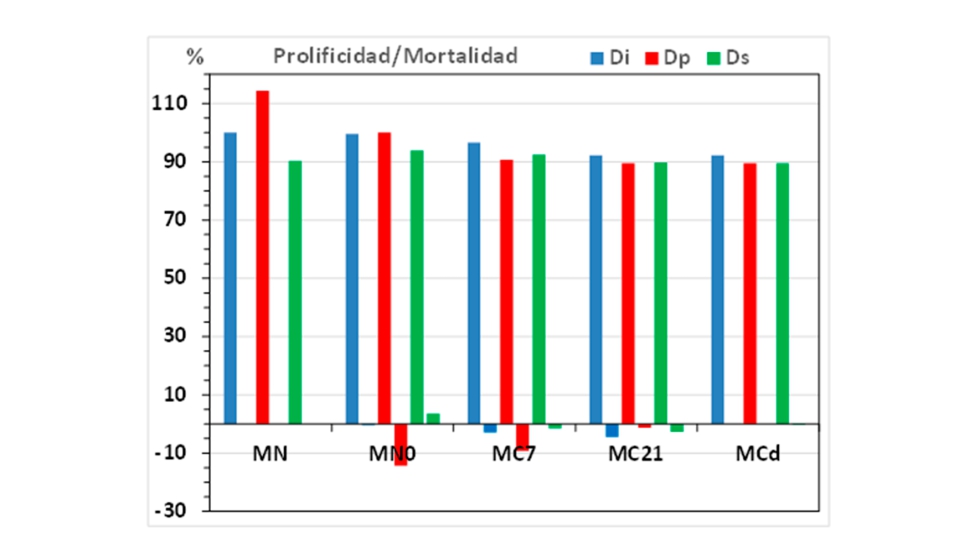

No se imputan diferencias de fertilidad por el tipo de dieta, ni hay diferencias significativas en la prolificidad pero se observan tendencias de mayores valores en el parto de la dieta con posbiótico (Dp), que se iguala al destete con las otras dietas debido a mayores tasas de mortalidad en este grupo, mostrando niveles acumulados en el total de la lactancia de 11% en control (Di), 7% en ensilados (Ds) y 28% en posbiótico (Dp) relacionado con limitaciones de manejo de las camadas más prolíficas y no con los tipos de dietas empleados.

Foto 1 a. Silo de pulpa de tomate. Fuente: F. López Gallego

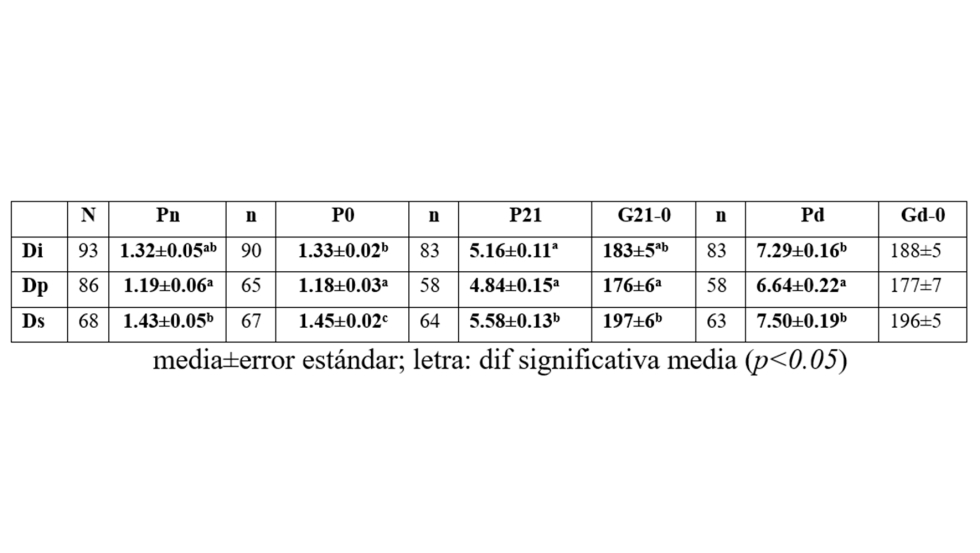

Relacionado con la prolificidad todos los pesos de los lechones, presentan diferencias significativas según dietas, al parto Pn: p=0.012; a 24 h postparto P0; p=0.001; a 21 días P21: p=0.001; al destete a 31 días Pd: p=0.009), con mayores niveles (+8%) en la dieta con ensilados así como para el crecimiento (+8%) a 21 días (p=0.006) y (p=0.095) al destete (+4%). Se puede estimar que solo la dieta con ensilados obtiene una mejora económica 1.48 € por lechón, pero sin efecto por cerda (-6.3 €/camada).

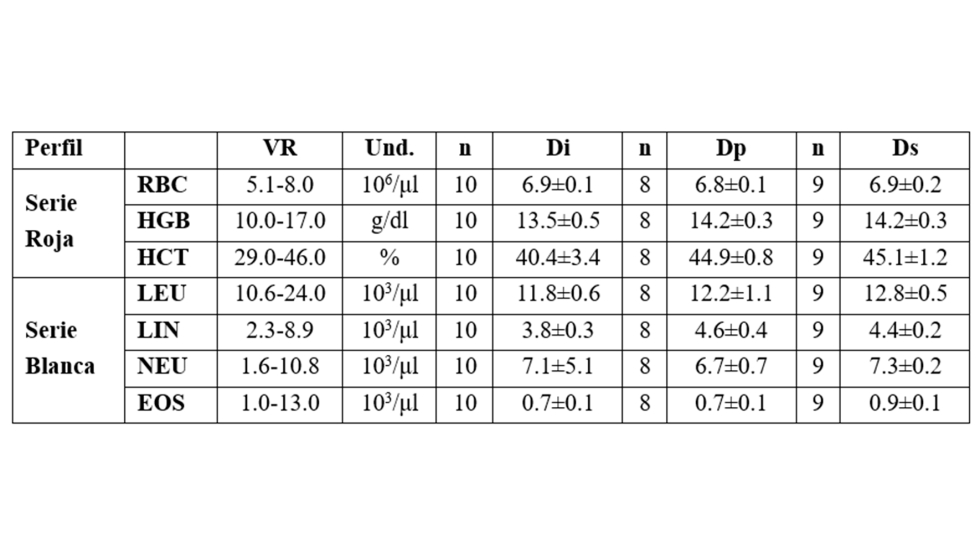

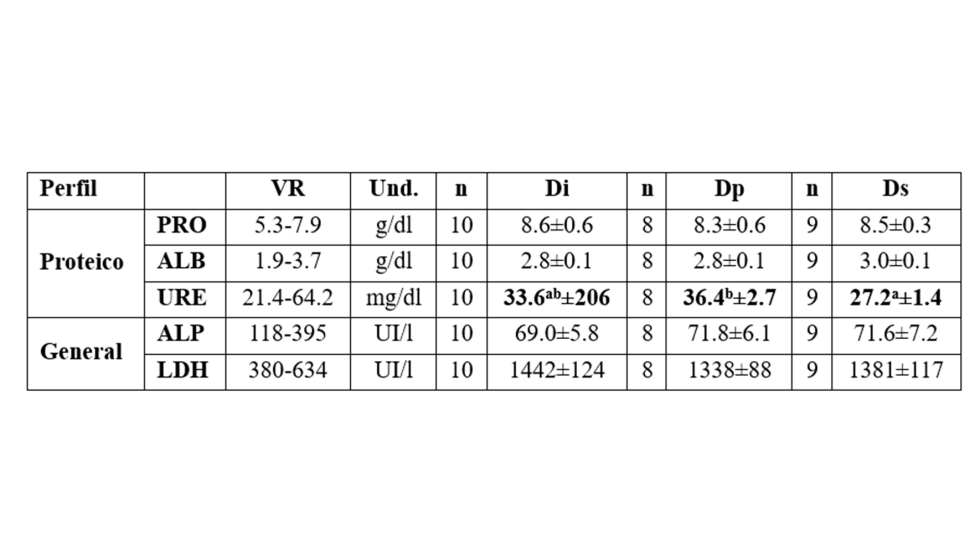

Los parámetros hemáticos y bioquímicos sanguíneos en las cerdas se encuentran todos dentro de los rangos normales para la especie en los tres grupos experimentales, excepto los valores de lactato deshidrogenasa (LDH). Solo son significativos los valores de excreción de urea en sangre, mayores en Dp (+8%) y menores en Ds (-19%), respecto a la dieta control (Di). No se detectó la circulación de cepas de E. coli con capacidad de provocar brotes de diarreas en los lechones durante el periparto.

Nuevas estrategias antimicrobianas

La recomendación (MVET 03/22) de limitar el uso de antibióticos en ganadería únicamente con fin terapéutico, en el contexto del Plan Nacional de Resistencia Antibiótica (PRAN 22-24), ha propiciado la búsqueda de nuevas estrategias antimicrobianas a través de alimentos bioactivos, o estrategias nutricionales que actúen en el sistema inmune, modulando la respuesta a patógenos y permitan reducir el uso de antibióticos. En este sentido, la combinación de ingredientes funcionales y aditivos que mejoren la digestión y absorción de nutrientes y la respuesta inmune del animal (Soraci., 2010), son alternativas de interés para la industria porcina.

El empleo de estos suplementos en las fases de mayores requerimientos nutricionales durante gestación y lactancia, facilita la digestibilidad y el aprovechamiento de los nutrientes, favoreciendo la producción y absorción de sustancias que son esenciales para aumentar la eficacia en la transformación de los alimentos (Aguilar-Toalá et al., 2018), y factor primordial para la viabilidad, crecimiento y desarrollo de los lechones. Algunos estudios demuestran que la alimentación de cerdas con dietas que favorecen la abundancia de bacterias degradadoras de fibra y productoras de acetato, propionato y butirato, son las más productoras en términos de número de partos por cerda y año, lo que se relaciona con una reducción en los fenómenos de estrés oxidativo (Liu et al., 2021).

La dieta de la cerda también va a influir directamente en la instauración de una microbiota sana durante las primeras horas de vida de sus lechones. En este sentido, los posbióticos son productos innovadores que contienen los subproductos metabólicos bioactivos y los componentes estructurales bacterianos obtenidos a partir de una fermentación microbiana controlada (Bravo et al., 2020), es decir moléculas o compuestos de productos bacterianos no viables que poseen propiedades bioactivas con características claves frente al uso de probióticos. Fundamentalmente se consideran no patógenos, no tóxicos y tienen la capacidad de resistir la hidrolisis llevada a cabo por las enzimas de los mamíferos (Koleilat, 2019).

Actualmente existen pocos conocimientos sobre el empleo de posbióticos en cerdas y su repercusión sobre los índices productivos y la implicación en el desarrollo de una microbiota sana en los lechones. Menor aún son los conocimientos sobre la utilización de ensilados en la alimentación de cerdas como estrategia sostenibles a los piensos tradicionales, por sus bajo coste y conformar dietas con restricción energética rica en fibra con beneficiosos efectos sobre el bienestar, la salud y el comportamiento, contribuyendo a reducir la incidencia de enfermedades entéricas y las estereotipias (López García et al. 2017).

El uso de ensilados en la alimentación de cerdas, debe ser contextuado en el ámbito de la innovadora utilización de dietas ricas en fibra dietética, a pesar del bajo valor nutricional de estas dietas, debido a los menores niveles de energía digestiva o aminoácidos, en comparación con los habituales concentrados de alto contenido en almidón o proteínas (Woyengo et al., 2014). Sin embargo, investigaciones recientes acreditan efectos positivos de la fibra dietética en nutrición porcina que, al ser fermentada por microbios intestinales, afecta positivamente modulando el ambiente intestinal, mejorando así la salud intestinal (Lindberg, 2014) y aportan entre el 5% y 28% de energía a los cerdos (Kass et al., 1980), además del efecto de saciedad prolongada y su efecto aliviador sobre el estreñimiento (Oliviero et al., 2009).

Foto 1b. Microsilo de girasol alto oleico. Fuente: F. López Gallego

La pulpa de tomate fresca, subproducto de la agroindustria alimentaria, por su alto contenido en materia orgánica, nutrientes y humedad favorece el crecimiento de microorganismos que descomponen este residuo evitando un importante impacto medioambiental (Jin et al., 2020) y además contiene compuestos bioactivos, uno de estos fitoquímicos más estudiados son los polifenoles. Esta clase de compuestos se caracteriza por las actividades antioxidantes (Skinner et al., 2018), antimicrobianas (Bobinaité et al., 2020), antiinflamatorias (Abbasi-Parizad et al., 2020) y antidiabéticas (Costabile, et al., 2019). En este sentido, el concepto de economía circular, para mejorar la sostenibilidad en este sector de la agroindustria alimentaria, apoya la transformación de los residuos en materias primas de alto valor añadido (Campos et al., 2020) y es uno de los principios del Green Deal europeo para mejorar la eficiencia en el uso de los recursos y reducir la contaminación (EU, 2021).

La pulpa de tomate fresca, además de pulpa residual incluye piel y semillas. La piel es rica en fibra dietética y bioactivos antioxidantes (licopeno, beta-carotenoides, tocoferoles, polifenoles y terpenos), fuente natural de carotenoides antioxidantes dietéticos (Rao et al,. 1998). La semilla contiene altos niveles de proteínas, en aminoácidos esenciales (Kehili et al., 2016) y de grasa, con alto contenido en ácidos grasos insaturados, principalmente ácidos linoleico y oleico (Peiretti et al., 2013). El ensilado de todas las partes de la pulpa de tomate se realiza previa mezcla con paja de cereal picada (6% de la mezcla) para absolver el lixiviado de este subproducto con elevado contenido de humedad, aumentar el de materia seca (McDonald y col., 1991), evitando pérdidas de nutrientes y mejorar el manejo del silo.

El cambio en el proceso de fermentación (de bacterias lácticas y levaduras) al utilizar pulpa de tomate como materia prima en la producción de ensilado, especialmente para la producción de ácido láctico a etanol puede reducirse y controlarse con la adición de cultivos iniciadores, al modificar las características del ensilado y cambiar su contenido y composición de ácidos orgánicos, materia digestible y pH (Tuoxunjiang et al. 2020). En el silo, la formación de peroxidación lipídica y de productos secundarios de peroxidación lipídica se evita por los efectos de las moléculas antioxidantes, que mantienen el sabor, el color y la calidad del silo durante su producción y almacenamiento (Bursal et al., 2013)

El ensilado de la pulpa de tomate fresca podría incluirse en la formulación de dietas funcionales enriquecidas con antioxidantes (Kalogeropoulos et al., 2012), y las moléculas bioactivas, los ácidos grasos insaturados y los compuestos antioxidantes, actúan como ingredientes funcionales en estas dietas y mejorando la inmunidad y salud de las cerdas (Salami et al., 2019). La escasez de información, se acrecienta en el caso del girasol forrajero y su ensilado para incorporar a la alimentación de cerdas en sus fases de gestación y lactación. Igualmente debe ser contextuado en el ámbito de la innovadora utilización de dietas ricas en fibra.

El girasol forrajero (Helianthus annuus), como cultivo de alta resistencia a la sequía es un adecuado recurso para aprovecharse en verde para ensilado, presentando un valor adecuado de materia seca, alto contenido proteico, menor contenido en fibra y especialmente rico en calcio (Fedna, 2016). El ensilado de la planta entera del girasol forrajero genera una biomasa compuesta por cabezas (46,8%), hojas (35,5%) y tallos (17,7%), y la incorporación de aditivo (melaza), mejora la fermentación y su conservación (Ly and Ngoan, 2007), pero sin efectos en su valor nutritivo y pH (inferior a 4.5 a 21 días de ensilado). Su inclusión en dietas porcinas presenta un potencial para mitigar la emisión de amoniaco de los purines de cerdo mediante el aumento de la fibra fermentable dietética (Nguyen et al., 2019). Incluso el ensilado de girasol silvestre (Tithonia diversifolia) utilizado como suplemento proteico en la alimentación de cerdos (Fasuyi, 2010) aumenta el NH3-N y el N soluble en agua, y los principales antinutrientes (fitina, tanino, oxalato, alcaloide y flavonoide) disminuyen gradualmente al aumentar la duración del ensilado.

Objetivo

Material y métodos

Diseño experimental: animales y dietas

Se han utilizado 33 cerdas ibéricas adultas distribuías equilibradamente en tres lotes experimentales, de la finca experimental Valdesequera (Cicytex. Junta de Extremadura), controladas a lo largo de su ciclo productivo completo hasta el destete desde la cubrición.

El diseño experimental retiene como factor fijo el manejo del pienso convencional de gestación y de lactación (Di), y el factor de variación el tipo de dietas racionadas en cerdas (Dj), con tres niveles: pienso base convencional (gestantes: Di_g) y lactantes: Di_l) control (Di), incorporando en aquel (s: Ingubal Swine®, 2kg/Tm) un posbiótico porcino (Dp) y por otro lado como complemento del pienso base (Ds) el empleo de ensilado de pulpa de tomate (ST) en cubrición-gestación y de girasol alto oleico (SG) en lactación.

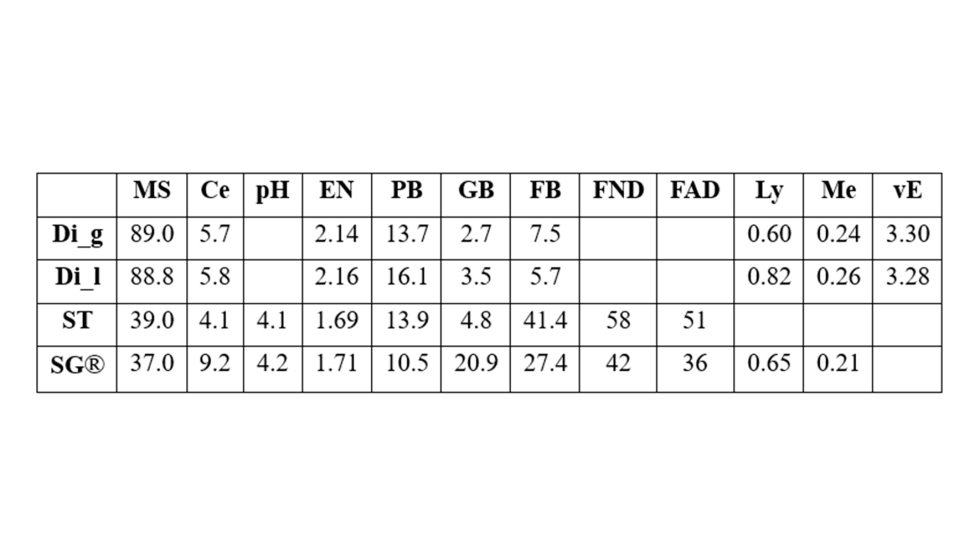

Los valores nutricionales (tabla 1) asumidos para los alimentos utilizados en las dietas experimentales (Dj) provienen de las formulaciones acreditadas y los posbióticos en cerdas (s), son productos de fermentación de un cultivo de microorganismos (Reglamento UE/2017/1017P.28).

Tabla 1. Composición nutricional de piensos bases de cerdas gestantes (Di_g) y lactantes (Di_l), ensilados de pulpa de tomate (ST) y de girasol alto oleico (SG).

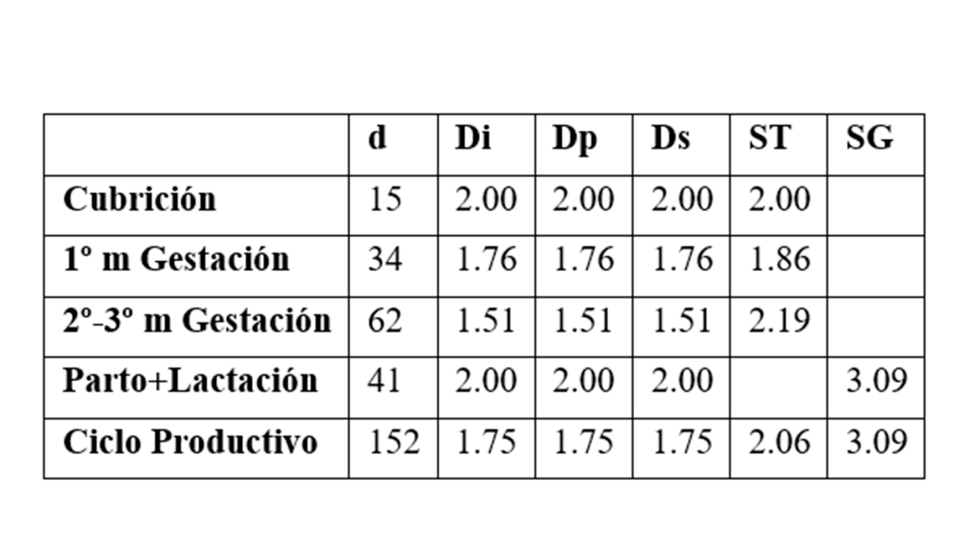

Los ensilados (tabla 2) de pulpa fresca de tomate con pulpa residual, semilla y piel (ST) mezclada al 6% con paja de cereal picada (McDonald y col., 1991), y de girasol forrajero alto oleico (SG: Caleya®) de planta entera picada (2-4 cm), son silos y microsilos (800 y 40 kg) inoculados con fermentos iniciadores (Li et al., 2017) para el control de la fermentación y de la calidad del ensilado al favorecer la acumulación de ácido láctico y acético, carbohidratos solubles en agua y proteína bruta, la reducción de los niveles de nitrógeno amoniacal y sin efectos en el contenido de fibra detergente neutro. La acidez se estabiliza (pH: 4.1) a 50 días de fermentación, son compactados y envasados al vacío a alta presión (160 bar) mediante film estirado: exterior de 32 vueltas (7 capas 25µm) con tratamiento UV; interior de polietileno (8 capas 20µm) (foto 1).

Tabla 2. Consumo diario medio ponderado de pienso y silos (kg/d), por fase fisiológica (d: días)

Tratamientos sanitarios

También se considera fijo el factor de manejo sanitario, igual para todas las cerdas y lechones, que recibieron los tratamientos sanitarios y controles coprológicos, habituales de una explotación porcina comercial de cerdos ibéricos.

Manejo e instalaciones

Se considera fijo el factor de manejo de los tres grupos experimentales de cerdas, en dos periodos del ciclo productivo: desde cubrición hasta cinco días antes del parto están en corraladas experimentales (foto 2), y racionadas diariamente: pienso base convencional de gestación (Di: Di_g), con posbiótico (Dp: Di_g+s) y más silo de pulpa de tomate (Ds: Di_g+ST); desde cinco días antes del parto hasta el destete (30 días postparto), se localizan en salas de partos (foto 3), racionadas diariamente: pienso base convencional de lactación (Di: Di_l), con posbiótico (Dp; Di_l+s) y más silo de girasol alto oleico (Ds: Di_l+SG). Los lechones permanecen en sus respectivos chiqueros de camadas propias.

Foto 2. Corraladas de gestación y silo de pulpa de tomate ??????.

Fuente: F. López Gallego.

Foto 3. Cochiqueras de sala de paridera - lactancia.

Fuente: F. López Gallego.

Variables controladas

- Respuestas zootécnicas. Se realiza controles de pesos individuales de cerdas (bascula electrónica digital Alflex FX1) al inicio de la cubrición (Pc), a 34 días después de finalizar la cubrición (Pg) y al destete (Pd); y de lechones (balanza electrónica digital Kern HCB) al nacimiento (P0), a los 21 días de edad (P21) y al destete (Pd). En esos hitos, se controlan variables grupales de consumo de cada dieta experimental (Dj). Las respuestas observadas al factor de variación considerad (Dj), se relacionan en índices: reproductivos (fertilidad y prolificidad), de eficiencia (mortalidad de lechones, pesos de cerdas y de lechones, crecimiento de lechones, consumo de dietas de cerdas) y de costes de alimentación de cerdas y de posbiótico en lechones.

- Respuestas inmunitarias: bioindicadores hematológicos y bioquímicos. En todas las cerdas por grupo experimental (Dj) al destete se toma muestras individuales de sangre entera y suero mediante punción en el seno cavernoso, recogidas estas en tubos con EDTA para análisis hematológico y en tubos con activador de la coagulación para la determinación de los parámetros bioquímicos. Las muestras se transportaron a 4ºC y se conservaron en refrigeración hasta su procesamiento en el laboratorio, donde el suero se obtuvo mediante centrifugación a 3.000 rpm. Se realizaron hemogramas mediante un analizador de hematología (Celltac α MEK-6550, Nihon Kohden) para determinar los parámetros de la serie roja (recuento de hematíes (RBC), hemoglobina (HGB) y hematocrito (HCT)) y de la serie blanca (recuento de leucocitos (LEU), linfocitos (LIN), neutrófilos (NEU) y eosinófilos (EOS). Para los análisis bioquímicos, se empleó un analizador automático de química clínica (Biosystem A15) para determinar el perfil proteico (proteínas totales (PRO), albúmina (ALB) y urea (URE)) y otros parámetros del perfil general como la fosfatasa alcalina (ALP-AMP) y la lactato deshidrogenasa (LDH).

- Caracterización de factores de patogenicidad de los aislados de Escherichia coli. Se realizó la caracterización mediante PCR (Zhang et al., 2007) de los factores de patogenicidad de los aislados de Escherichia coli (E. coli) obtenidos mediante los muestreos con hisopos rectales de periparto y destete en las cerdas.

Análisis estadísticos

Resultados y discusión

Respuestas zootécnicas

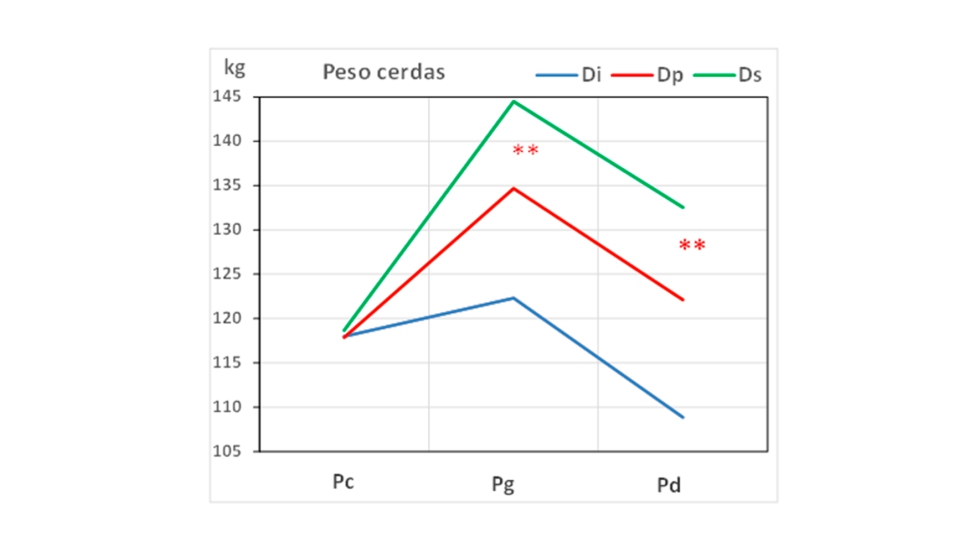

La evolución del peso vivo de las cerdas, a partir del peso de cubrición (Pc), mostro diferencias significativas entre el tipo de dietas, tanto (p=0.002) a los 35±0.5 días de gestación (Pg) como (p=0.004) al final de lactación (Pd) al destete (figura 1).

Figura 1. Evolución del peso medio de las cerdas.

Ello supone, respecto a la dieta control (Di), un incremento de la mejora del peso de las cerdas gestantes (Pg) de +10% en el grupo de posbiótico (Dp) y +18% en las de silo de pulpa de tomate (Ds), y del peso al destete (Pd) de +12% en lote Dp y de +22% en el lote Ds. Ambos lotes recuperan el peso de inicio del ciclo productivo, relacionable con el efecto del posbiótico favoreciendo una microbiota más saludable y con ello una mejor absorción de nutrientes (García-Jiménez et al., 2023) y con el efecto antioxidantes dietéticos en el caso de la pulpa de tomate (Rao et al,. 1998), como fuente natural de carotenoides (principalmente licopeno) y contrastando así el potencial efecto pro-oxidativo de un exceso de PUFA en músculo.

Estas dinámicas del peso, son las respuestas a las pauta de manejo de las dietas experimentales (Dj) con el mismo nivel intergrupal de consumo medio de piensos bases (1.57 kg MS/cerda, d) y de complemento de ensilados en Ds (1.94 kg MS/cerda, d) (tabla 2), y se corresponde a la mejora de la ingesta de la dieta y la ganancia de peso, relacionado al aporte proteico de la pulpa de tomate (Ds), así como a la inmunidad y la capacidad antioxidante en los animales (Shengyong et al., 2019). Otras investigaciones (Caluya et al., 2000) acreditan que incorporar el 6% de pulpa de tomate fresca aumentaba significativamente el consumo de alimento y reducía el costo del alimento por kilogramo de ganancia de peso corporal; y cuando el nivel de suplementación con pulpa de tomate fue del 35%, el peso final, la ganancia y la ingesta aumentaron significativamente.

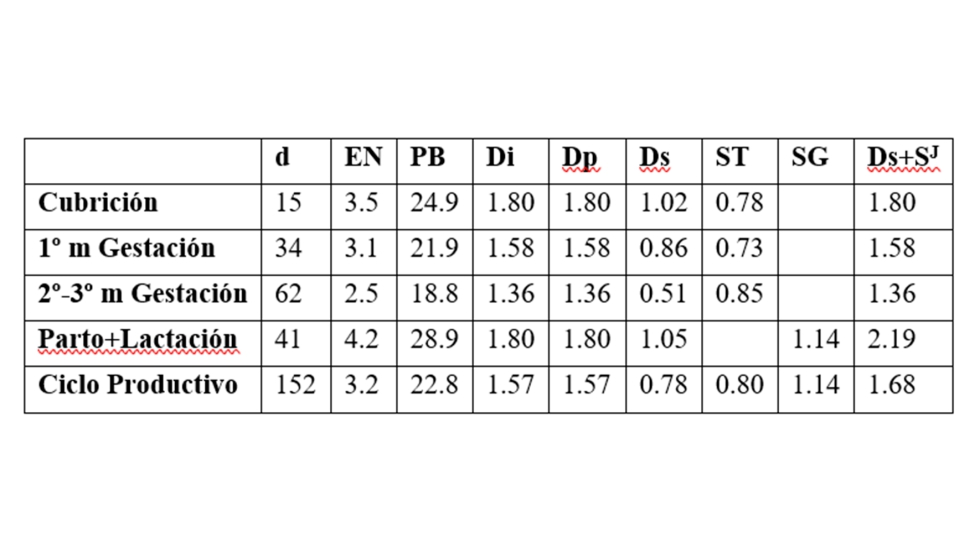

El ajuste de estos consumos al aporte isoproteico (22.5%/MS ingesta) e isoenergético (3.2 Mcal EN/kg MS ingesta) de cada fase fisiológica, demandaría (tabla 3) niveles de ingesta de en materia seca (kg MS/d) que supondría un posible margen de reducción de pienso base de Ds al ser sustituido con ensilados en términos de MS (hasta 40%-60%), lo que se puede vincular a la presencia de la fibra (entre 36-40% FB) en la dieta Ds, frente al 10-12% en Di y Dp, y en relación a datos obtenidos por Wilkinson (2011) en dietas fibrosas (40% de la materia seca) en porcino. Esta capacidad de sustitución de pienso en dietas de cerdas, otros trabajos experimentales (Biondi et al., 2020) mostraron que la sustitución del 15% de maíz por pulpa de tomate no afectó al crecimiento, ni a la capacidad antioxidante del músculo, aunque disminuyó el contenido de grasa intramuscular.

Tabla 3. Ajuste isoproteico (PB) e isoenergético del consumo diario medio ponderado (kg MS/d), por fase fisiológica.

A los precios orientativos considerados (Di_g: 0.415 €/kg; Di_l: 0.450 €/kg; Dp_g: 0.433 €/kg; Dp_l: 0.468 €/kg; ST: 0.040 €/kg; SG: 0.060 €/kg), el coste de alimentación diario de una cerda ponderado para el ciclo de producción completo (0.45 €/cerda, d), considerando el ajuste del aporte isoproteico e isoenergético en el consumo, podría establecer un posible margen de reducción del coste de alimentación diario (hasta 40%) de la dieta Ds, frente a un incremento (+4%) de la dieta Dp, respecto a la dieta control (Di). Este posible plano de ahorro de costes en dietas porcinas con ensilado de tomate (Wilkinson, 2011), se relaciona a su aporte en fibra dietética (40% de MS), a pesar del bajo valor nutricional, debido a los menores niveles de energía de los ensilados (en Mcal EN/kg ingesta: 1.4 en SG y 1.9 en SG), en comparación con los concentrados convencionales (3.3 Mcal EN/kg ingesta) de alto contenido en almidón o proteínas (Woyengo et al., 2014).

Los valores de fertilidad no muestran lo indicado en trabajos experimentales en cerdos (Watanabe, et al., 2010) con efectos del licopeno aumentando los niveles de glutatión y las tasas de fertilización en ovocitos maduros. La prolificidad (figura 2), expresada en % respecto a la camada base en el grupo control (Di) (MN: 8.36 lechones totales en parto/camada), en lechones vivos postparto a 24 horas (MN0), en lechones presente a siete días (MC7), a 21 días (MC21) y al destete a 31 días (MCd), no muestra diferencias significativas entre dietas, siendo similares las tendencias numéricas interlotes, pero sobresale el mayor valor al parto (MN) de la dieta con posbiótico (Dp).

Figura 2. Evolución de la prolificidad (%, base 100=8.36 lechones totales/camada) y mortalidad (%) de lechones.

La mortalidad de lechones (%) se corresponde a la evolución de la prolificidad (figura 2), evidenciándose el efecto negativo de la eficiencia de manejo de la paridera sobre el lote con camadas más prolíficas (Ds) dado que no se diagnosticó ninguna patología infecciosa que esplique esa mortalidad hasta los siete días de vida de los lechones.

Se estima que la mortalidad de lechones en la primera semana de vida puede situarse entre el 12 y el 25% (Alonso-Spilsbury y cols. 2007), estando en el máximo de este rango el grupo Dp, relacionado con el déficit de atención en los partos comentado anteriormente y que por lo tanto ha penalizado en mayor medida a las camadas más prolíficas y con lechones de menor peso al nacimiento. Los valores acumulados al destete respecto al parto, es del 8% en la dieta control (Di), mayor (22%) en Dp asociada al efecto del manejo en su mayor prolificidad, y menor (1%) en la dieta Ds como efecto asimilable al papel de los antioxidantes implicados en los ensilados, al reducir el proceso oxidativo y los efectos nocivos de los radicales libres, inhibiendo eficazmente el inicio o la propagación de las reacciones oxidativas en cadena, retrasando o inhibiendo así la oxidación de lípidos u otras moléculas y contrarrestando así los compuestos de daño oxidativo en los tejidos de los lechones (Purba et al., 2020).

La evolución del peso de los lechones (tabla 4) muestra diferencias significativas entre dietas (Dj) en todos ellos (al parto Pn: p=0.012; a 24 h postparto P0; p=0.001; a 21 días P21: p=0.001; al destete a 31 días Pd: p=0.009) con respecto a la dieta control, y presentando a los 21 días pesos menores (-6%) la dieta con posbiótico (Dp), correlacionados negativamente con sus niveles de prolificidad y mayores valores (+8%) en la dieta con ensilados (Ds) y en el sentido indicado por la incorporación de pulpa de tomate en cerdas lactantes (Yang et al., 2018) que afecta a la digestibilidad de los nutrientes y a las actividades antioxidantes con mejoras en el crecimiento de los lechones. Estas diferencias evolucionan a -9% y +3% en el destete por el efecto de ingestión del preestárter por los lechones.

Tabla 4. Evolución de pesos (kg) y crecimientos de los lechones (g/d).

La ganancia diaria de peso (tabla 4) es significativa (p=0.006) a 21 días (G21-0), y tendencial (p=0.095) al destete (Gd-0), ambas con respecto a la dieta control, y presentando respectivamente crecimientos menores (-4% y -6%) la dieta con posbiótico (Dp) y mayores valores (+8% y +4%) en la dieta con ensilados (Ds), con las mismas vinculaciones ya indicadas (prolificidad e ingesta de preestárter de los lechones) y previsiblemente relacionado con resultados (Meng et al., 2022) en lechones destetados precozmente (21 días) suplementados con licopeno, que los relaciona con la mejora en la morfología intestinal, altura de las vellosidades, relación vellosidades/cripta y abundancia de flora beneficiosa que disminuyó la expresión proteica de KEAP1 y la abundancia de flora patógena (como Treponema_2 y Prevotellaceae_sin clasificar).

El incremento en la dieta con ensilados (Ds), respecto al control (Di), de 0.21 kg en el peso al destete, y este evaluado en 1.48 €/lechón de aumento de ingreso comercial del lechón como tostón (50 €/7 kg), no se traslada en ninguna mejora por cerda (-6.3 €/cerda) debido al detrimento de prolificidad al destete (-0.33 lechones/camada).

Respuestas sanitarias

- Bioindicadores hematológicos y bioquímicos.

El análisis de los parámetros sanitarios en las cerdas al destete (tabla 5), muestra los valores medios para cada parámetro hemático, acumulativos de los efectos de las dietas experimentales (Dj) a lo largo de todo el ciclo productivo. Los parámetros hemáticos se encuentran todos dentro de los rangos normales para la especie en los tres grupos experimentales, indicando la seguridad alimentaria de los suplementos alimentarios empleados (Khan, 2008).

Tabla 5. Valores medios de parámetros hemáticos de cerdas al final del ciclo productivo.

No se observan diferencias significativas en ninguno de estos parámetros entre dietas. A pesar de ello, en la serie roja se observa el incremento numérico del nivel de hemoglobina y hematocritos en las cerdas complementadas con el posbiótico (Dp: +5% y +11%, respectivamente) y con ensilados (Ds: +5% y +12%), respecto al grupo control. Que podría ser reflejo de la mejor recuperación del peso en estos dos lotes al destete, ya que nos estaría indicando una mejor oxigenación de la sangre y un menor riesgo de anemias. Igualmente respecto al control, en la serie blanca muestra mayores niveles de leucocitos, linfocitos y eosinófilos en las cerdas suplementadas con ensilados (Ds: +8%, 16% y +19%), y solo en linfocitos (+21%) con las que incorporan el posbiótico (Dp).

En lo que respecta a los parámetros bioquímicos sanguíneos, los valores se encuentran dentro de los rangos de referencia para la especie (tabla 6), con la excepción en cuanto a la normalidad de los valores fue en las proteínas totales y especialmente en LDH, en todos los grupos experimentales pero especialmente en el grupo control (Di), que estarían vinculados con un posible daño tisular.

Tabla 6. Valores medios de parámetros bioquímicos de cerdas al final del ciclo productivo.

La única variación significativa (p=0.030) es la excreción de urea en sangre de las cerdas, con reducción en Ds (-19%) e incremento en Dp (+4%), respecto al grupo control (Di), a pesar de encontrarse ambos valores dentro del rango normal para la especie, podría explicarse por una mejor absorción y metabolismo de las proteínas incluidas en la dieta con ensilados. Los niveles de albuminas son mayores (+5%) en esta dieta Ds respecto a la control (Di) que tiene el mismo valor que la de posbiótico (Dp). Por otro lado, se observa un incremento (+4%) de los niveles de ALP en las cerdas de Dp y Ds, y que podría estar relacionado con la mejor recuperación de peso al destete en las cerdas de estos dos grupos.

Trabajos experimentales (Yang et al., 2018) incorporando pulpa de tomate en dietas de cerdas, constata mejora de actividades antioxidantes y bioquímicas (aumentó la GSH-Px y la glucosa, la proteína total y la globulina). La suplementación con licopeno (Fachinello et al., 2020) aumentaba la superóxido dismutasa en el hígado y disminuía el colesterol total, la lipoproteína de baja densidad LDL, lipoproteína de alta densidad HDL y la relación LDL:HDL, así como la expresión génica de la catalasa y de las concentraciones plasmáticas de urea y triglicéridos.

- Circulación de cepas patógenas de E. coli

Tras la caracterización molecular de los aislados de E. coli obtenidos tan solo se ha identificado la presencia de la enterotoxina East, en algunas de las cepas investigadas. Para que un aislado de E. coli tenga la capacidad de provocar cuadros de diarreas en los lechones, se considera necesario que presente entre sus factores de patogenicidad tanto fimbrias de adhesión como enterotoxinas (Pérez et al., 2016). Por lo tanto, no se detectó la circulación de cepas de E. coli con capacidad de provocar brotes de diarreas en los lechones durante el periparto.

Conclusiones

El consumo racionado de las dietas experimentales posiciona el peso de las cerdas al destete en el mimo nivel al inicio del ciclo productivo en los grupos Ds y Dp y por debajo en el grupo Di. El ajuste isoproteico e isoenergético de estas dietas posibilitaría un rango de reducción de pienso por la suplementación de ensilados, con el consiguiente margen (entre el 20-40%) de disminución del coste de alimentación (hasta 40%) ponderado en el ciclo completo.

No se imputan diferencias de fertilidad, ni significativas de prolificidad entre dietas experimentales, no obstante las tendencias numéricas evidencian menor tasa de mortalidad de lechones en cerdas complementadas con ensilados, relacionándose la de la dieta de posbiótico con su elevada prolificidad al parto y al déficit en el manejo de estas camadas.

Todo los pesos de los lechones, presentan diferencias significativas (p < 0.005) con mayores valores en la dieta con ensilados. El crecimiento fue significativo a los 21 días (p < 0.005) pero no al destete. Se puede estimar que solo la dieta con ensilados obtiene un ligero incremento de ingreso por lechón pero se refleja en perdida por camada.

Los parámetros hemáticos y bioquímicos sanguíneos en las cerdas se encuentran todos dentro de los rangos normales para la especie en los tres grupos experimentales, excepto los valores de lactato deshidrogenasa. Solo son significativos los menores valores de excreción de urea en sangre en Ds (-19%). No se detectó la circulación de cepas de E. coli con capacidad de provocar brotes de diarreas en los lechones durante el periparto.

En futuros estudios, sería de interés valorar la posible sinergia de la adicción de posbióticos al concentrado, junto con la suplementación de ensilados sobre los distintos índices productivos y sanitarios tanto en las cerdas como en sus lechones.

Agradecimientos

Ensayo realizado en el Proyecto IDA1-21-0100-3 “Alternativas empresariales al uso de antibióticos en diferentes fases productivas del porcino Ibérico”, Junta de Extremadura (DOE 211 de 30/10/2020) del Contrato de Asistencia Técnica Cicytex-Solano Veterinaria y Nutrición SL. Agradecimiento al personal de campo de Valdesequera, a D. Miguel A. Pérez (ingeniero técnico agrícola) y a D. Oscar Aceituno (veterinario del Cicytex), y a D. Felipe Maya (veterinario) por su inestimable colaboración.